あらすじ

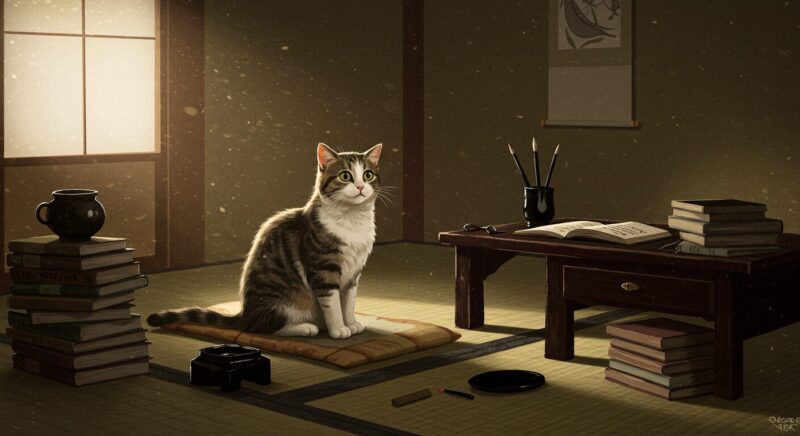

『吾輩は猫である』は、夏目漱石の代表作の一つであり、ユーモアと風刺に満ちた小説です。物語は名前のない猫が語り手となり、彼が住みついた家の主人である苦沙弥(くしゃみ)先生や、その周囲の人々の日常を観察しながら進んでいきます。

猫は最初、野良猫として生まれ、ある日偶然苦沙弥先生の家に迷い込みます。そこに住み着いたことで、彼は「吾輩」として人間の世界を観察する機会を得るのです。苦沙弥先生は学者でありながら、どこか頼りなく、生活の中で妻や周囲の人々から軽んじられがちな人物です。猫はそんな彼の生活を面白おかしく記録しながら、人間社会の不合理な点や矛盾を見抜いていきます。

猫が観察するのは苦沙弥先生だけではありません。彼の友人である迷亭や寒月、独特な人物である八木独仙など、さまざまな個性あふれる人々が登場します。彼らはそれぞれ、学者であったり、商売人であったり、さまざまな立場にありますが、その言動や考え方はどこか滑稽で、猫はしばしば皮肉を交えながら彼らの言動を批評します。

また、猫は時折自分自身の生き方についても考えます。人間の生活を見ながら「果たして彼らは本当に幸せなのか」「知識があることが必ずしも生きる上で有利なのか」といった疑問を抱くこともあります。彼の語り口は常にユーモラスですが、その背後には深い哲学的な問いかけが含まれています。

物語の中では、猫がさまざまな出来事に遭遇します。苦沙弥先生の家の中で起こる騒動や、友人たちとの議論、時には家を抜け出して外の世界を探検することもあります。その過程で、猫はさまざまな経験を積み、時には人間たちの不可解な行動に驚いたり、自分なりに解釈しようと試みたりします。

しかし、猫はあくまで傍観者であり、人間社会に深く関与することはありません。彼の立場は常に外側からの観察者であり、読者に対して客観的な視点を提供します。そのため、猫の目を通して見える世界は、一見すると滑稽でありながらも、どこか哀愁を感じさせるものとなっています。

伝えたいこと

この小説には、夏目漱石が当時の日本社会に対して抱いていた疑問や風刺が込められています。特に、

| ・人間の愚かさや矛盾 ・知識人の滑稽さ ・明治時代の急速な近代化による価値観の変化 ・人間関係の表面上の繋がりとその虚しさ ・社会の進歩と個人の幸福の関係 ・哲学的な視点から見た人生の無意味さ ・笑いと皮肉を通じた社会批判 |

などが、猫の視点を通して描かれています。

また、猫自身が哲学的な思索を繰り広げることで、「人間とは何か」「知識とは何か」といった普遍的なテーマも浮かび上がります。読者は猫の視点から、人間社会の滑稽さに気付きつつ、自らの生き方について考えさせられます。猫は単なる観察者でありながら、読者にとっては物語を通じて非常に重要な存在となります。

また、漱石は猫を通じて、人間の行動の本質や社会のあり方を鋭く指摘しています。猫の視点から見ると、人間が行っていることの多くは非合理的で、矛盾に満ちているのです。それを風刺的に描くことで、読者に対して自分自身の行動を振り返るきっかけを与えています。

なぜ死んだのか

物語の終盤、猫はうっかりお酒の入った水を飲んでしまい、命を落とします。猫自身は単なるいたずら心で口をつけたものの、その結果として死に至ってしまうのです。

最後の一文

『吾輩は猫である』の最後の一文は、

「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。」

この短い一文は、猫の死を静かに、そして淡々と締めくくっています。長々とした感傷的な描写はなく、むしろ淡白に終わることで、かえって読者に強い印象を残します。

この一文には、漱石の無常観や、人間社会の冷たさが込められているとも解釈できます。猫は観察者として多くのことを見聞きし、思索を重ねてきましたが、結局はあっけなく命を落とすのです。

また、この結末には日本文学における「諸行無常」の概念も見え隠れします。すべてのものは移ろいゆくものであり、どれほど考え、学び、観察しても、最終的には死を迎えるのが運命であるという哲学的な考え方が滲んでいます。

この作品は単なる風刺小説ではなく、人間社会の本質を鋭く描いた名作であり、現代でも色褪せることなく読み継がれています。物語を通して描かれる皮肉やユーモア、そして哲学的な問いかけは、時代を超えて多くの読者に影響を与え続けています。

参考文献

夏目 漱石 (著),吾輩は猫である (文春文庫 な 31-3 現代日本文学館) 文庫 – 2011/11/10

関連記事