はじめに:なぜ「数値化」が現代ビジネスの武器となるのか?

「仕事ができる人」と聞いて、あなたはどのようなスキルや特性を思い浮かべるでしょうか? 高いコミュニケーション能力、斬新なアイデア、優れたプレゼンテーションスキル、あるいはリーダーシップ……。これらは確かに重要です。

しかし、安藤広大氏の著書『数値化の鬼 ── 「仕事ができる人」に共通する、たった1つの思考法』は、それら全てを支える、あるいはそれら以上に重要な「たった一つの思考法」を提示しています。それは、いかなる時も「いったん数字で考える」 こと。

単なる「数字に強い」ことと、「数値化の鬼」になることは全く異なります。後者は、あらゆる事象を徹底的に分解し、計測可能な要素に落とし込み、それらを基に行動を最適化していく思考のプロセスそのものです。

この「数値で考える癖」を身につけることが、不確実性の高い現代を生き抜くビジネスパーソンにとって、最も強力な武器となるのです。

「数値化の鬼」が示す、仕事ができる人の「共通言語」

1. 「いったん数字で考える」:曖昧さから明確さへ

仕事における「曖昧さ」は、多くの問題の根源となります。「頑張った」「もう少しでできそう」「なんとなく調子がいい」といった主観的な表現は、他者との認識のズレを生み、具体的な改善策を立てることを困難にします。

「数値化の鬼」は、この曖昧さを排除し、「共通言語としての数字」 を使うことを徹底します。

例えば、上司から「今月の営業成績はどうだった?」と聞かれた際、「すごく頑張りました!」と答える人と、「アポイント獲得数20件(目標15件)、商談実施数10件(目標10件)、受注数3件(目標2件)でした。特に新規顧客獲得単価は前月比20%改善しました」と答える人とでは、どちらが「仕事ができる」と評価されるかは一目瞭然です。

後者の回答は、具体的な行動量、結果、改善点まで示唆しており、上司は即座に状況を把握し、次の指示やアドバイスを出すことができます。

このように、数字は単なる報告ツールではなく、効果的なコミュニケーションと意思決定を促進する「共通言語」 となるのです。

2. 数値化がもたらす「客観性」と「揺るぎない成長サイクル」

数字は感情を持ちません。そこにあるのは客観的な事実のみです。この客観性こそが、数値化の最大のメリットです。

- 現状の正確な把握: 「自分は今どこにいるのか」「目標に対してどの程度の進捗なのか」を感情抜きで把握できます。「なんとなく調子が悪い」ではなく、「今月の成約率が先月より5%低い」という具体的な数値があれば、その原因を深掘りしやすくなります。

- 課題の明確化: 数字が示すのは、良い結果だけでなく、悪い結果も同様です。むしろ、課題や問題点こそが浮き彫りになります。「なぜ、目標に届かなかったのか」「どのプロセスでボトルネックが発生しているのか」といった問いに対し、数字は具体的なヒントを与えてくれます。

- 改善策の具体化: 課題が明確になれば、それを解決するための改善策も具体的になります。「成約率が低いなら、商談数を増やすのか(行動量)、トークスクリプトを改善するのか(質)、あるいはターゲット顧客を見直すのか」といった具体的な打ち手を検討できるようになります。

- 進捗の可視化とモチベーション維持: 数値で目標を設定し、日々の進捗を追うことで、自分がどれだけ前進しているかが可視化されます。小さな改善でも数字に現れることで達成感が得られ、次の行動へのモチベーションにつながります。

この「現状把握→課題特定→改善策実行→結果検証」というサイクルは、まさにPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act) の中核をなすものであり、数値化こそがこのサイクルを高速かつ効果的に回すためのガソリンとなるのです。感情に流されず、数字という事実と向き合い続けることで、個人も組織も揺るぎない成長サイクルを生み出すことができます。

成果を最大化するための「数値化」5つの実践ステップ

本書では、単に数値を追うだけでなく、それをどう活用して成果につなげるか、具体的な5つのステップで解説しています。これは、表面的な数字遊びに終わらず、本質的な改善へと導くためのフレームワークです。

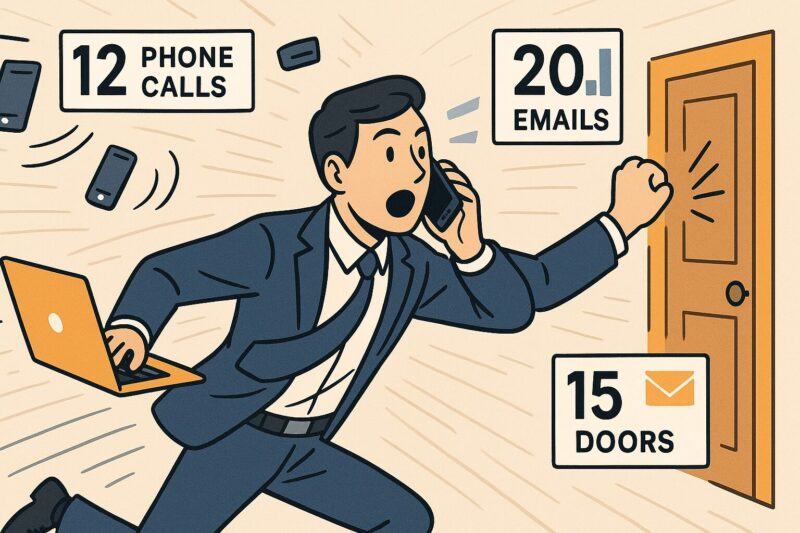

ステップ1:徹底的に「行動量」を増やす

多くの人が成果が出ない時に陥りがちなのが、「あれこれ考えすぎて行動できない」ことです。しかし、どんなに素晴らしい戦略も、実行されなければ絵に描いた餅です。本書は、まず「打席に立つ回数を増やす」ことを強調します。

例えば、営業で「顧客訪問数」「電話の架電数」「メール送信数」といった行動量を数値化し、目標を設定します。

まずはその行動量を圧倒的に増やすことに集中します。行動量が増えれば、成功する「確率」が仮に低くても、絶対的な成功数が増える可能性があります。最初の段階では、質よりも量。とにかく行動し、データ(数字)を集めることが重要です。

ステップ2:見落としがちな「確率のワナ」に気を付ける

行動量を増やしても、必ずしも成果に直結するわけではありません。そこで次に意識すべきは、「確率」です。しかし、多くの人が「平均的な確率」に囚われ、本質を見誤りがちです。

例えば、「うちの業界の契約率は平均10%だから、100件訪問すれば10件は取れるはず」と考えるのは危険です。

この「平均」という数字は、あくまで全体の傾向であり、個々のケースに当てはまるとは限りません。個人のスキル、顧客の質、市場環境などによって、確率は変動します。

本書が警鐘を鳴らすのは、「パーセントの罠」 です。パーセントは相対的な指標であり、時に絶対的な量やリスクを見えにくくします。

例えば、「成功率が2倍になった!」と喜んでも、元の母数が小さければ、実際の成果は微々たるものかもしれません。常に絶対数を意識し、その裏にある具体的な意味を深く考えることが重要です。

ステップ3:「変数」を見つけ出す洞察力

行動量を増やし、確率のワナを理解した上で、次に問われるのが「何が成果に影響を与えているのか?」 という問いです。これが「変数」を見つけるステップです。

例えば、営業成績が上がらない時、考えられる変数は何でしょうか?

- 行動量: 訪問回数、提案書作成枚数

- 質: 提案内容、トークスキル、ヒアリング能力

- 外部要因: 競合の動き、市場のトレンド、景気

- 顧客要因: 顧客の予算、ニーズ、購買意欲

これらの中から、自分の努力でコントロールできる変数と、そうでない変数を明確に区別することが重要です。この変数を特定するプロセスこそが、問題解決の糸口となります。

ステップ4:成果を左右する「真の変数」に絞り込む集中力

多くの変数が見つかっても、同時にすべてを改善することは現実的ではありません。そこで必要なのが、「真の変数」 を見極め、そこにリソースを集中させることです。

真の変数とは、最も成果に直結し、かつ自分自身がコントロール可能な変数のことです。例えば、営業成績が伸び悩んでいる時、もし「提案内容の質」が他社と比較して明らかに劣っていることがデータで示されれば、そこに集中的に取り組むべきです。他の変数は一旦脇に置き、最も効果的な一点に力を注ぎます。

これは、パレートの法則(80:20の法則)にも通じる考え方です。全体の80%の成果は、20%の要因から生まれているとすれば、その20%の「真の変数」を見つけて徹底的に磨き上げることが、最も効率的な成果への道となります。

ステップ5:長期視点での「逆算思考」

最後のステップは、短期的な視点に囚われず、長期的な目標から逆算して現在の行動を計画することです。目先の数字に一喜一憂するのではなく、最終的なゴールを見据えて、今何をすべきかを判断します。

例えば、「5年後に市場シェアNo.1になる」という目標があるなら、そのためには「毎年何%ずつ成長する必要があるのか」「そのために今年は新規顧客を何社獲得する必要があるのか」「そのために四半期ごとにどのような施策が必要なのか」といったように、具体的な数値を落とし込んでいきます。

この逆算思考は、「木を見て森を見ず」 となることを防ぎます。短期的な成功にとらわれず、時には短期的な損失を受け入れてでも、長期的なビジョン達成のために必要な手を打つ勇気を与えてくれます。これにより、持続的な成長と真の成功へとつながるのです。

感情に流されず、数字と向き合う「鬼」の精神

「パーセントの罠」に潜む危険と「絶対数」の重要性

本書が繰り返し警鐘を鳴らすのが、「パーセントの罠」 です。「売上が前年比200%達成!」といった派手な数字は魅力的ですが、その裏に隠された絶対数を見なければ、実態を見誤ります。

例えば、前年の売上が1万円で200%達成しても2万円にしかなりません。しかし、前年の売上が1億円で200%達成すれば2億円です。同じ200%でも、そのインパクトは全く異なります。

また、「失敗率5%」と聞くと低く感じますが、これが100万人が関わるプロジェクトであれば、5万人が失敗する計算になります。このように、パーセントは相対的な比較には有用ですが、具体的な影響や規模を測る上では絶対数が不可欠です。

常に「このパーセントは、具体的に何件、何円、何人なのか」という問いを立て、絶対数に変換して考える癖をつけることが、「数値化の鬼」となるための第一歩です。

PDCAサイクルの加速装置としての「行動」と「数字」

PDCAサイクルは、ビジネス改善の基本フレームワークですが、『数値化の鬼』は特に「D(Do:実行)」の重要性を強調します。完璧な計画を立てることに時間をかけすぎるあまり、行動が遅れることはありませんか? 現代のような変化の速い時代においては、まず行動し、その結果を数字で素早く検証するサイクルが求められます。

行動した結果は、必ず数字として現れます。その数字が、次の「Check(評価)」、「Act(改善)」のヒントとなるのです。つまり、行動量が多ければ多いほど、得られる数字も多くなり、PDCAサイクルを高速で回すことができるということです。

その高速PDCAこそが、競合との差別化を生み、圧倒的な成果へとつながるのです。

まとめ:あなたの仕事は「数値化」で劇的に変わる

安藤広大氏の『数値化の鬼』は、単なるハウツー本ではありません。それは、現代のビジネスパーソンがいかにして成果を出し、成長し続けるかについての本質的な思考法を示しています。

仕事のあらゆる側面を数値で捉え、感情や主観に流されず客観的な事実と向き合う。その数字を基に行動し、改善を繰り返す。この一連のプロセスこそが、真に「仕事ができる人」に共通する唯一無二の思考法です。

あなたの仕事のプロセスや成果は、曖昧な「なんとなく」で語られていないでしょうか? もしそうであれば、今日から「数値化の鬼」になることを意識してみてください。小さな数字の積み重ねが、やがてあなたの仕事、キャリアを劇的に変える大きな力となるはずです。

最後に、あなたへの問いかけ

- 今日のあなたの仕事の中で、数値化できるものは何でしょうか?

- その数字は、あなたの次の行動にどのようなヒントを与えてくれますか?

この問いに答え続けることで、あなたは間違いなく「仕事ができる人」へと進化していくでしょう。

あわせて読む

【ハイパワー・マーケティング】【21の原則】を徹底解説!ビジネス成功の秘訣と実践方法

「お金持ちになる方法」を深掘り!具体的なステップと成功するためのマインドセット

【決定版】吉川英治【三国志】あらすじ徹底解説!英雄たちの物語を分かりやすく要約

【スパルタ教育】の歴史と現代の変化|古代ギリシアから現代教育への影響と課題