スパルタ教育の由来

「スパルタ教育」という言葉は、古代ギリシアの都市国家スパルタで実施されていた教育制度「アゴゲ」に由来します。

この制度では、国家が直接子どもたちを育成し、厳しい訓練を通じて強靭な兵士を育てました。

アゴゲはスパルタ市民の男子に義務づけられ、幼少期から試練に耐え抜き、規律を守る戦士へと成長することが求められました。

スパルタ教育の歴史

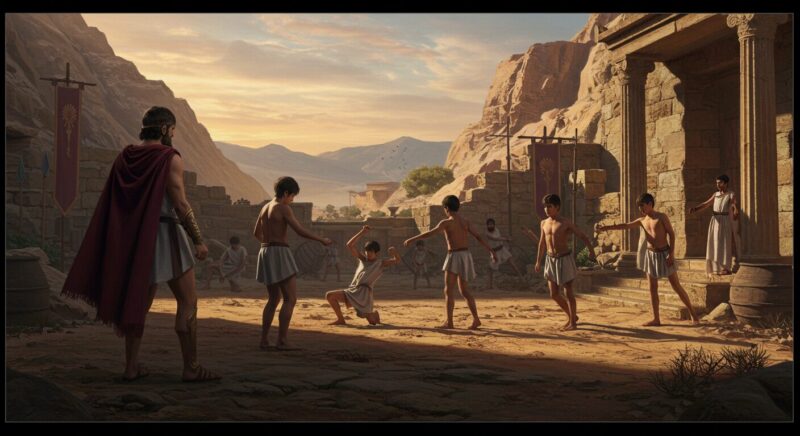

スパルタでは、男子は7歳になると親元を離れ、共同生活を送りながら訓練を受けました。

その生活は非常に厳しく、

- 裸足で歩くことが奨励される

- 食事は最低限の量しか与えられず、時には盗みを許容される(ただし見つかると厳罰)

- 体力を鍛えるために戦いや狩猟を学ぶ といった過酷なものでした。

この教育方針の根底には「耐えることが生き抜く力を育む」という考え方がありました。

この概念が日本にも伝わり、教師や親が厳しく指導し、忍耐力や規律を重視する教育方法を「スパルタ教育」と呼ぶようになりました。

戦後の日本では、受験勉強やスポーツの世界でスパルタ式の教育が広く取り入れられた時期もありました。

スパルタ教育の特徴

スパルタ教育には、以下のような特徴があります。

- 厳しい訓練:体力・精神力を鍛え、困難に耐える力を養う。

- 組織への忠誠心の強化:個人よりも集団の規律や秩序を重視。

- 総合的な教育:軍事訓練に加え、歌唱や舞踊、狩猟なども実施。

- 厳格な規律:上下関係を重視し、命令には絶対服従。

- 自主性よりも従順さを優先:指示に従うことが最も重要視される。

スパルタ教育の訓練内容

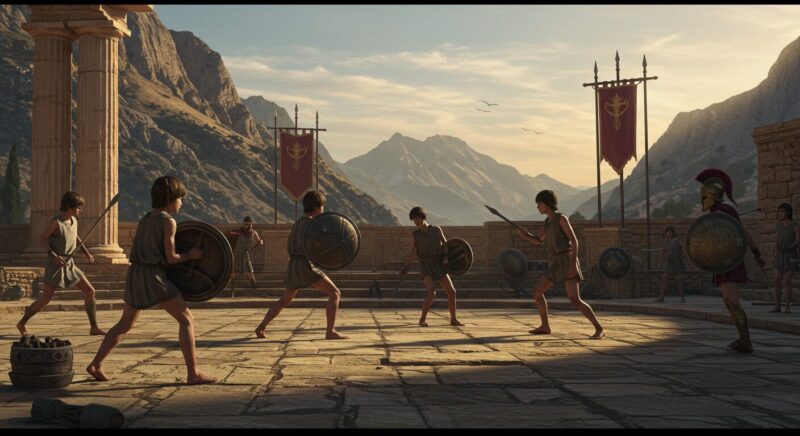

- 軍事訓練:実戦を想定した訓練を繰り返す。

- 歌唱と舞踊:戦意を高めるための儀式の一環として実施。

- 狩猟:生存スキルを身につけるための重要な訓練。

- 痛みに耐える訓練:戦場で冷静さを保つために、あえて痛みを与える試練を実施。

- 食事制限:必要最小限の食料しか与えず、飢えに耐える能力を養う。

このように、スパルタ教育は肉体的・精神的に極限まで鍛え上げることを目的としていました。

スパルタ教育は時代遅れ

近年、スパルタ教育は「時代遅れ」とされることが多いです。その背景には、

- 個性を尊重する教育への移行

- 多様性を認める風潮の広がり

- 過度なストレスが子どもの精神的健康に悪影響を及ぼす懸念 などが挙げられます。

スパルタ教育に関する問題点と事件

スパルタ教育が引き起こす問題として「教育虐待」があります。

親や教師が子どもの意思を無視し、

過度に厳しい指導を行うことで精神的・肉体的な負担を与えることを指します。

特に、

- 受験勉強における過剰なプレッシャー

- スポーツ指導における体罰や罵倒

- 社会的評価を重視した過剰な教育などが問題視されています。

一部のスポーツ界では、過酷なトレーニングにより選手が精神的に追い詰められるケースも報告されています。

現代の教育におけるスパルタ教育の影響

1. 規律や集団生活の重要性

日本の学校教育では、規律や集団行動が重視される傾向が今も根強く残っています。

例えば、体育会系の部活動ではスパルタ的な指導が見られることがあります。

2. 自主性や創造性への影響

一方で、過度なスパルタ教育は「自分で考える力」や「創造性」を育みにくいという問題点も指摘されています。

厳しいルールの下では、自由な発想や主体性が奪われる可能性があります。

3. 短期間での成果を求める教育

受験やスポーツトレーニングなどでは、短期間で成果を出すことが求められるため、スパルタ的な指導が効果的とされる場面もあります。

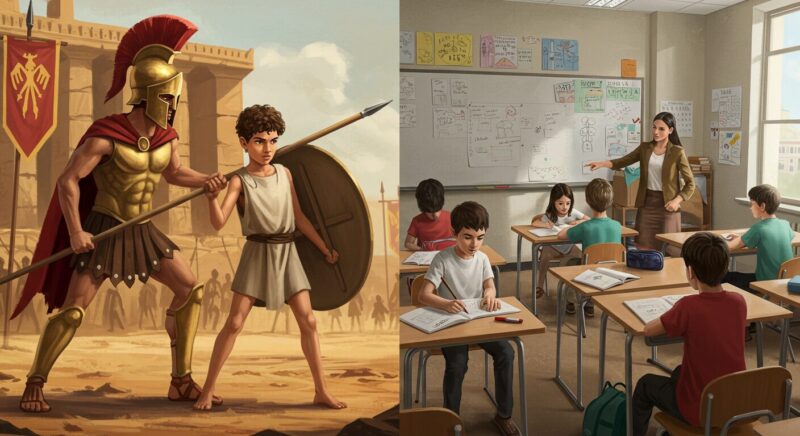

4. 現代教育とのギャップ

現代では、個性や多様性を尊重する教育が重視されており、スパルタ教育のような一方的な指導方法は適さないケースが増えています。

5. 「適切な負荷設計」への移行

近年では、スパルタ式の厳しさではなく、子ども自身が主体的に学ぶ「適切な負荷設計」が重視されています。

生徒が自ら目標を設定し、達成感を得ることで成長を促す教育手法が求められています。

まとめ

スパルタ教育は、古代ギリシアの厳しい軍事教育に端を発し、日本では「厳しい教育方法」の象徴として知られています。

しかし、現代教育では個性や自主性を重視する方向へシフトしており、スパルタ教育の考え方は時代遅れとされることが増えています。

とはいえ、適切な範囲で規律や集団行動を重視する教育は、今もなお必要とされています。

現代の教育では、厳しさだけではなく、子ども一人ひとりの成長や精神的健康を尊重する柔軟なアプローチが求められています。

あわせて読む