はじめに

「もし一冊だけ無人島に持っていくなら?」という問いに、世界中の多くの読書家がこの作品の名を挙げるかもしれません。ラテンアメリカ文学の巨匠、ガブリエル・ガルシア=マルケスが生み出した『百年の孤独』。1967年の初版刊行以来、半世紀以上もの時を経てもなお、その輝きは色褪せることなく、新たな読者を獲得し続けています。一体なぜ、この物語はこれほどまでに人々を惹きつけ、文学史に燦然と輝く金字塔として語り継がれるのでしょうか?

この記事では、『百年の孤独』が持つ抗いがたい魅力の根源を探るべく、その人気の秘密、文学的価値、複雑ながらも物語の核心をなす家系図、壮大なあらすじ、作品を読み解く鍵となる独特の魅力、さらには作者ガルシア=マルケスの晩年にも光を当て、この不朽の名作の世界を深く、多角的に掘り下げていきます。既読経験者の方には新たな発見を、未読の方にはこの壮大な物語への扉を開く一助となれば幸いです。

なぜ人気なのか? - 『百年の孤独』が世代と文化を超えて愛される理由

『百年の孤独』が一過性のブームに終わらず、世界中で普遍的な人気を保ち続けている背景には、複合的な要因が存在します。単に「面白い」だけでは片付けられない、深い引力がこの作品にはあるのです。

- 物語の圧倒的な力と中毒性

まず挙げられるのは、その類まれなる物語の力です。創設者ホセ・アルカディオ・ブエンディアとその妻ウルスラから始まる一族の、愛と憎しみ、繁栄と衰退、戦争と平和、誕生と死が、百年の歳月の中で怒涛のように展開されます。奇想天外でありながらも、人間の営みの本質を突くエピソードが次々と繰り広げられ、一度読み始めるとページをめくる手が止まらなくなる、強い中毒性を持っています。読了後には、まるで自分もマコンドの住人として百年を生きたかのような、強烈な読書体験が残ります。

- マジックリアリズムという名の魔法

ガルシア=マルケスが得意とした「マジックリアリズム」は、この作品の大きな魅力です。現実の描写の中に、幽霊が現れたり、空から黄色い花が降り注いだり、美女がシーツと共に天に昇ったりといった幻想的な出来事が、何の注釈もなく、ごく自然に織り込まれています。この手法は、読者に驚きと新鮮さを与えると同時に、物語に神話的な深みと多層的な解釈の可能性をもたらします。それは単なる空想ではなく、ラテンアメリカの風土や歴史、人々の精神性に根ざしたリアリティの表現なのです。 - 時代や文化を超える普遍的テーマ

『百年の孤独』は、架空の村マコンドを舞台にしたラテンアメリカの物語ですが、そこで描かれるテーマは極めて普遍的です。タイトルにもなっている根源的な「孤独」をはじめ、愛の探求とその不可能性、繰り返される歴史と戦争の悲劇、権力の興亡、記憶と忘却、生と死、運命と自由意志といったテーマは、どの時代のどの文化に生きる人々にも深く響きます。ブエンディア一族の誰かしらに、あるいはマコンドの辿る運命に、読者は自身の人生や社会の姿を重ね合わせずにはいられないでしょう。 - 文学的評価と文化的アイコンとしての地位

1982年のノーベル文学賞受賞は、この作品の世界的な評価を決定的なものにしました。単なるエンターテイメントとしてだけでなく、「読むべき重要な文学作品」としての地位を確立したのです。世界中の大学で教材として扱われ、批評家による分析も数多く行われています。また、映画化が困難とされる(そして作者自身が望まなかったとされる)ことも、かえって原作の持つイメージの豊かさを保ち、読者一人ひとりの想像力を掻き立てる要因となっているのかもしれません。口コミや読書会などを通じて、世代から世代へとその魅力が語り継がれ、文化的なアイコンとしての地位を不動のものにしています。

現代世界文化の最高傑作 - ノーベル賞が認めた文学の頂点とその影響

『百年の孤独』は、20世紀が生んだ最も偉大な文学作品の一つとして、ゆるぎない評価を得ています。それは現代の文化全体に影響を与えた、まさに「最高傑作」と呼ぶにふさわしい存在です。

ノーベル文学賞受賞の深遠なる意義

1982年、ガブリエル・ガルシア=マルケスへのノーベル文学賞授与は、ラテンアメリカ文学が世界文学の主流に躍り出る画期的な出来事でした。選考委員会が授賞理由で述べた「現実的なものと幻想的なものとを融合させ、一つの大陸の生と葛藤を反映する、想像力豊かな世界を創造した」という言葉は、まさに『百年の孤独』の世界観そのものを指しています。この受賞は、ガルシア=マルケス個人の功績を称えるだけでなく、彼が代表するマジックリアリズムという手法と、ラテンアメリカが抱える複雑な現実と豊かな文化への国際的な注目を集める契機となりました。

文学史における不滅の位置づけ

『百年の孤独』は、セルバンテスの『ドン・キホーテ』にも匹敵すると評されることがあります。それは、この作品がスペイン語文学の伝統を受け継ぎながらも、全く新しい地平を切り開いたからです。複雑な構成、円環的な時間感覚、神話的スケール、マジックリアリズムの大胆な導入は、それまでの小説の常識を覆すものでした。多くの批評家が、この作品をジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』やマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』などと並ぶ、20世紀モダニズム文学の到達点の一つとして位置づけています。

後世の文学・文化への広範な影響

ガルシア=マルケス、特に『百年の孤独』が用いたマジックリアリズムは、国境や言語を超えて多くの作家に影響を与えました。サルマン・ラシュディ、イサベル・アジェンデ、村上春樹といった作家たちの作品にも、その影響を見て取ることができます。幻想的な要素を日常に織り交ぜることで、抑圧された現実や声なき人々の声を掬い上げ、歴史や社会をより深く、多角的に描く手法として、世界中の文学表現を豊かにした功績は計り知れません。文学のみならず、映画、美術、音楽といった他の芸術分野にもインスピレーションを与え続けています。

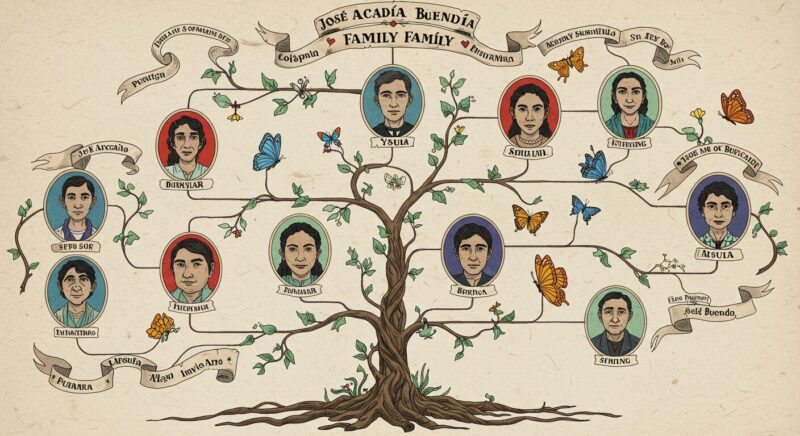

家系図 - 複雑怪奇なブエンディア一族という名の迷宮

『百年の孤独』に初めて挑む読者が、まず最初に直面するであろう壁、それがブエンディア一族の複雑な家系図です。

なぜこれほど複雑なのか? - 繰り返される名前の意味

ブエンディア家では、ホセ・アルカディオ、アウレリャノ、ウルスラ、アマランタ、レメディオスといった名前が、まるで呪いのように世代を超えて繰り返し登場人物に与えられます。これは単なる偶然や作者の気まぐれではありません。繰り返される名前は、しばしば似通った性格や運命を伴い、一族の歴史が円環を描き、宿命から逃れられないことを象徴しています。ホセ・アルカディオ系の男たちは衝動的で肉体的、アウレリャノ系の男たちは内向的で孤独を愛し、戦争に身を投じる、といった傾向が見られます。この名前の繰り返しに注意を払うことで、一族のパターンや、歴史の皮肉な反復が見えてきます。

家系図は必須アイテム? - 読書の羅針盤として

物語が進むにつれて、「このアウレリャノはどのアウレリャノだっけ?」「この人物とあの人物の関係は?」と混乱するのは、多くの読者が経験することです。そのため、多くの版にはブエンディア家の家系図が付されています。これを単なる補助資料と侮ってはいけません。家系図は、この複雑な物語の海を航海するための羅針盤であり、登場人物たちの関係性を常に確認しながら読み進めることで、物語の構造やテーマへの理解が格段に深まります。家系図を眺めること自体が、ブエンディア家の百年の歴史を俯瞰する体験となり、一種の謎解きのような面白さも提供してくれます。

近親相姦のタブーと血の宿命

ブエンディア家の歴史には、近親相姦の影が色濃く付きまといます。創設者ホセ・アルカディオとウルスラが従兄妹同士であったことから始まり、一族内での禁断の愛が繰り返され、それは「豚の尻尾を持った子供が生まれる」という破滅的な予言と結びついています。このタブーへの接近と回避の繰り返しは、物語に緊張感を与え、血の宿命という抗いがたい力、孤独の本質を探る上で重要な要素となっています。家系図は、この禁断の関係性の系譜を視覚的に示しています。

あらすじ - マコンド創設から消滅までの壮大な叙事詩

『百年の孤独』の物語は、まさに壮大な叙事詩です。一族と一つの村の誕生から終焉までを、驚異的な想像力で描き切っています。

楽園の創設と外界との接触

物語の始まりは、ホセ・アルカディオ・ブエンディアが、いとこである妻ウルスラと共に、過去の亡霊から逃れるように新天地を求め、湿地帯の奥深くに辿り着き、理想郷「マコンド」を建設するところから描かれます。初期のマコンドは、外界から隔絶され、死者も出ない平和な場所でした。しかし、毎年やってくるジプシーの一団(特に賢者メルキアデス)が、磁石、氷、錬金術といった外部の知識や技術をもたらし、ホセ・アルカディオの探求心を刺激し、徐々にマコンドは外界と繋がっていきます。

歴史の波とブエンディア家の変転

マコンドはやがて発展し、行政官が置かれ、外部との交流が活発になります。同時に、政治的な対立、内戦(アウレリャノ・ブエンディア大佐が自由党として幾度となく蜂起する)、外国資本(バナナ会社)の進出といった、ラテンアメリカの近代史を象徴するような出来事に翻弄されることでもありました。バナナ会社の到来は一時的な繁栄をもたらしますが、やがて労働者の搾取、大規模なストライキ、軍による虐殺という悲劇を引き起こします。この虐殺は、政府によって隠蔽され、人々の記憶からも消し去られようとします。

七世代にわたる愛と孤独、予言

物語の中心には、常にブエンディア一族の七代にわたる人々の生と死があります。強靭な生命力を持つ始祖ウルスラ、32回の武装蜂起を指揮したアウレリャノ大佐、驚異的な美貌を持ち昇天するレメディオス・ザ・ビューティー、一族の歴史を研究し続けるアウレリャノ・バビロニアなど、個性豊かで忘れがたい人物たちが次々と登場し、愛し、憎み、戦い、孤独の中で生きていきます。彼らの運命は、賢者メルキアデスがサンスクリット語で羊皮紙に書き残した予言によって、見えざる糸で操られているかのようです。

終焉:羊皮紙の解読とマコンドの消滅

長い年月と度重なる悲劇、近親相姦の末に、ブエンディア家の血筋は最後の二人、アウレリャノ・バビロニアとその叔母アマランタ・ウルスラへとたどり着きます。彼らの間に禁断の子(豚の尻尾を持って生まれる)が生まれた後、アウレリャノはついにメルキアデスの羊皮紙の解読に成功します。そこには、マコンドの創設から消滅まで、ブエンディア一族百年の歴史が、寸分違わず予言されていたのでした。彼が最後の行を読み終えた瞬間、聖書にあるような破壊的な強風がマコンドを襲い、町も一族の記憶も、すべてが地上から消え去り、物語は幕を閉じます。「百年の孤独」を運命づけられた家系は、地上に二度目の機会を与えられることはない、という予言の成就でした。

作品の魅力 - 『百年の孤独』を読み解く鍵となる多層的な輝き

『百年の孤独』の魅力は、一言では言い表せないほど多層的です。ここでは、その核心をなすいくつかの要素をさらに深く掘り下げてみましょう。

マジックリアリズムという魔法:現実を穿つ想像力

前述の通り、マジックリアリズムはこの作品の代名詞です。しかし、それは単なるファンタジーや奇術ではありません。レメディオス・ザ・ビューティーが洗濯物のシーツと共に天に昇る場面や、アウレリャノ・ブエンディア大佐の死を悼むかのように無数の黄色い蝶が舞う場面は、幻想的でありながらも、登場人物たちの感情や物語のテーマと深く結びついています。これらの非現実的な出来事は、ラテンアメリカの土着信仰や口承文学の伝統、独裁政権や内戦といった過酷な現実を生きる人々の精神性を反映しているとも解釈できます。現実と非現実の境界を曖昧にすることで、ガルシア=マルケスは、論理や理性だけでは捉えきれない世界の真実や、人間の深層心理を巧みに描き出しているのです。

壮大なスケールと円環する時間:歴史の反復と神話的世界

百年という歳月と七世代にわたる一族の物語は、個人の人生を超えた、文明や歴史そのものの縮図を見るような壮大なスケールを持っています。マコンドの発展と衰退は、多くの文明が辿る興亡のサイクルを想起させます。さらに重要なのは、この作品における時間の捉え方です。名前や出来事が繰り返されることで示されるように、時間は直線的に過去から未来へ進むのではなく、円環を描き、歴史は何度も反復します。アウレリャノ大佐が内戦を繰り返す姿、ブエンディア家の男たちが同じような情熱や過ちを繰り返す姿は、進歩史観への懐疑と、人間や歴史の持つ根源的なパターンを示唆しています。この神話的な時間感覚は、物語に普遍性と運命的な重みを与えています。

「孤独」という名の宿命:多様な孤独の探求

作品のタイトルにもなっている「孤独」は、最も重要なテーマです。それは単一の意味ではありません。権力を手にした者の孤独(アウレリャノ大佐)、愛を渇望しながらも得られない孤独(アマランタ)、他者と理解し合えない孤独(多くの登場人物)、自ら選ぶ孤独(レベーカ)、ラテンアメリカという大陸が歴史的に背負ってきた政治的・文化的な孤独など、様々な形の孤独が描かれます。登場人物たちは、この根源的な孤独から逃れようと、愛やセックス、権力、知識、戦争などに没頭しますが、多くの場合、その試みは報われず、孤独はさらに深まっていきます。その孤独の描写は、決して絶望だけを描いているわけではありません。孤独の中で見せる人間の強さや脆さ、稀に訪れる束の間の連帯の輝きが、読者の心に深く刻まれます。

忘れられない登場人物たち:生々しい人間の魅力

『百年の孤独』の登場人物たちは、善悪二元論では決して割り切れない、複雑で生々しい人間味に溢れています。強靭な母性と現実感覚で一族を支え続けるウルスラ、錬金術と探求に没頭するホセ・アルカディオ、革命に身を投じ英雄となるも虚無感に苛まれるアウレリャノ大佐、死者を呼び寄せ悲劇を招くレベーカ、愛を知らず刺繍に生涯を捧げるアマランタ、無垢ゆえに人々を狂わせるレメディオス・ザ・ビューティー…。彼らは皆、極端なまでに情熱的で、欠点を抱え、時に愚かで残酷ですが、その剥き出しの生への執着や人間臭さが、強烈なリアリティとなって読者に迫ります。特に、ウルスラをはじめとする女性キャラクターたちの強さ、しなやかさ、そして現実を見据える力は、男性たちの夢想や破壊衝動と対比され、物語に安定感と深みを与えています。

作者は認知症 - 晩年のガルシア=マルケスと不滅の遺産

偉大な物語を紡ぎ出したガブリエル・ガルシア=マルケスですが、その晩年は病との闘いでもありました。

2012年、彼の弟ハイメ・ガルシア=マルケスは、兄が記憶障害、すなわち認知症を患っており、新しい作品を執筆することが困難な状態にあることを公にしました。このニュースは世界中のファンに衝撃を与えましたが、同時に、彼が残した文学的遺産の偉大さを再認識させる機会ともなりました。

重要な点は、『百年の孤独』(1967年)、『族長の秋』(1975年)、『コレラの時代の愛』(1985年)といった彼の代表作のほとんどは、認知症の影響が表面化するずっと以前に書かれたものであるということです。晩年の病が、これらの作品が持つ文学的価値や輝きを少しも損なうものではありません。記憶や忘却というテーマは、ガルシア=マルケスの作品世界において重要な位置を占めてきましたが、彼自身が記憶を失っていくという現実は、皮肉であり、悲劇的でもありました。

2014年4月17日、ガブリエル・ガルシア=マルケスはメキシコシティの自宅で、87歳の生涯を閉じました。彼の死は世界中で報じられ、各国首脳や文化人から追悼の辞が寄せられました。彼の肉体は失われましたが、彼が生み出した物語、『百年の孤独』は、世代を超え、言語や文化の壁を越えて、これからも読み継がれていく不滅の文学遺産です。

まとめ:なぜ今、『百年の孤独』を読むべきなのか

『百年の孤独』は、その壮大な物語、現実と幻想が交錯するユニークな世界観、人間存在の根源を問う普遍的なテーマは、現代を生きる私たちにとっても多くの示唆を与えてくれます。

複雑な家系図やマジックリアリズムに最初は戸惑うかもしれません。しかし、その迷宮に足を踏み入れれば、ブエンディア一族の百年の興亡を通して、愛とは何か、人間にとって孤独とは何かを、深く考えさせられるはずです。情報が溢れ、繋がりが容易になった現代社会において、この物語が描く根源的な「孤独」の意味を問い直すことは、非常に意義深い体験となるでしょう。

圧倒的な物語の力、豊穣な想像力、人生と世界の深淵を覗き込むような洞察に満ちた『百年の孤独』。それはきっと、忘れられない読書体験となるはずです。

【百年の孤独】登場人物をまとめた【家系図】と【主要キャラクター一表】

【百年の孤独】ブエンディア家 家系図

ホセ・アルカディオ・ブエンディア ── ウルスラ

│

├── ホセ・アルカディオ(長男)── レベーカ(義妹・実は孤児)

│

├── アウレリャノ・ブエンディア(次男、後の大佐)

│ └── (多くの女性との間に17人のアウレリャノをもうける)

│ └── (その中の1人)アウレリャノ・ホセ(母:ピラル・テルネラ)

│

└── アマランタ(娘、未婚で死ぬ)

(レベーカとアマランタは育ての姉妹)

※ホセ・アルカディオ・ブエンディアの孫世代以降は、名前の繰り返しにより複雑化します。

(中略)

最終世代:

アウレリャノ・バビロニア ── アマランタ・ウルスラ(叔母)

└── 息子(豚の尻尾を持って生まれた子供)

- ホセ・アルカディオ系:肉体的・衝動的・豪快

- アウレリャノ系:内向的・思索的・孤独

- 物語はこの“性質の遺伝”が循環する構造で描かれます。

【百年の孤独】主要キャラクター一表

| 名前 | 関係・世代 | 特徴 |

|---|---|---|

| ホセ・アルカディオ・ブエンディア | 一族の始祖 | 錬金術と探究に没頭、マコンドの創設者 |

| ウルスラ | 妻 | 現実的で家庭を支える強い女性、長命 |

| ホセ・アルカディオ(息子) | 長男 | 豪快で情熱的、レベーカと駆け落ち |

| アウレリャノ・ブエンディア(息子) | 次男 | 内戦を戦った革命家、冷静で孤独 |

| アマランタ | 娘 | 未婚、愛を拒み、孤独に生きる |

| レベーカ | 義理の妹 | 土を食べる癖、神秘的な雰囲気 |

| ピラル・テルネラ | 占い師 | 一族の複数人と関係を持つ |

| アウレリャノ・ホセ | アウレリャノとピラルの子 | アマランタを愛して悲劇的な運命に |

| レメディオス・ザ・ビューティー | 美少女 | 無垢で魅惑的、天に昇る |

| アウレリャノ・バビロニア | 末裔 | 最後のブエンディア、予言を解読 |

| アマランタ・ウルスラ | ウルスラの末裔 | アウレリャノ・バビロニアと禁断の関係に |

あわせて読む