はじめに

国同士の駆け引きが続く世界で、ニュースを見るたび「なぜあの国はこんな行動を取るのか?」と疑問が積もっていく。表向きの言葉と、静かに進む“本当の狙い”。そのギャップを読み解く鍵になるのが 地政学 だ。

2025年刊『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』(社會部部長・著)は、各国が地理的条件によってどのような選択を迫られ、その結果どんな戦略を取らざるを得ないのかを、地図と現実の双方から解きほぐしていく一冊。

「なぜ中国は海にこだわるのか」「なぜロシアは南へ向かい続けるのか」「アメリカが守りたい“世界の秩序”とは何か」。

一つひとつの行動の裏に隠れた“不可避の理由”を知ると、国際情勢は驚くほどクリアに見えてくる。

この記事では、

地政学の基本的な考え方・何が学べるのか・本書の要約

の3点にそって、世界の動きが“点から線へ”つながる感覚を、ぜひ味わってほしい。

地政学の基本的な考え方は?

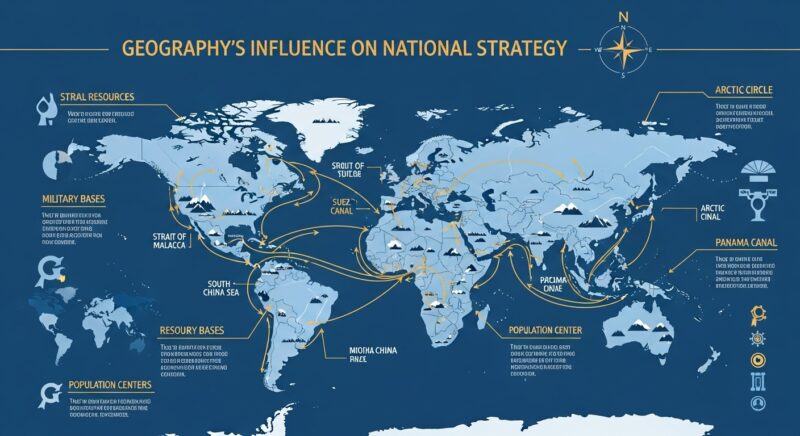

この本の第一歩として押さえておきたいのが、「地理(地形・海・陸)が国の思惑・行動を大きく左右する」という考え方です。

具体には、

- 「地理が“檻”だとすれば、国はその檻のなかの“囚人”」である。つまり、地形・海洋・隣国との位置関係などが、国の選択肢を限定する。

- たとえば、寒冷地では港が流氷で閉ざされて貿易が難しい。これは“地理的ハンデ”となる。

- 本書の軸は「海(海洋国家) vs 陸(大陸国家)」。この二分法を用いて、複雑な国際関係を整理しています。

このように、今日ニュースで語られる外交・安全保障・資源争奪などの「なぜ?」を紐解くカギとして、“地理的条件”を重視しているわけです。

なぜ“地理”が重要なのか

- 歴史的にも、城砦・海路・山岳・平野が戦略に直結してきた。

- 現代においても、島国か大陸か、海に囲まれているか、広大な平野を抱えているかで、国の“守り方”や“動き方”が異なる。

- つまり、国家の思惑・戦略・限界を見るには、「国がどんな地理上の“枠”に入っているか」を知ることが出発点です。

この理解があれば、新聞・ニュースで「○○が動いた」「△△が戦略を変えた」という報道を、“ああ、そういう地理の制約があったのか”と捉えられます。

地政学で何を学ぶのか?

では、“地政学”という言葉が出てきたとき、私たちは何を学べるのでしょうか?本書から読み取れるポイントを整理します。

主な学びの観点

- 国ごとの地理的な弱み・強みを知ること

例えば、著者は「アメリカ合衆国は広い海に守られているため“攻められづらい”が、他国を攻めるには海を越えなければならず“攻めづらい”」と述べています。 - 地形と歴史・外交が結びついている構図を掴むこと

例:ロシアはヨーロッパの大国と平坦な地形で繋がっているがゆえに領土拡大を続けなければならない――という地理的宿命。 - ニュースや報道の裏側にある「なぜその国はその選択をしたか」を地理から読み解く力

「○○が△△を侵攻した/海を制した/同盟を結んだ」の“なぜ”が、地政学から見えることが多いという指摘があります。 - 自国の立ち位置を見直す視点

例えば、日本を「大陸国家になろうとした海洋国家」という矛盾を抱える国として扱い、その地理的制約・可能性を分析しています。

なぜ「海と陸」の切り口が使いやすいか

- “海洋国家”ならば、海路・海軍・外洋航路がカギ。

- “大陸国家”ならば、隣国との陸続き・平野・通路・侵攻ルート・防衛線がカギ。

この単純化が、複雑な現代世界を理解するうえで有効というのが著者の主張です。

つまり、地政学を学ぶことで「この国はなぜこの方向へ進むのか」「この国が選ばざるを得ない戦略とは何か」が、地形・地理・隣国関係などの“見えない環境”から、かなりクリアに見えてきます。

本書の要約

『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』は、世界情勢を理解するための「地理の視点」を徹底的に重視した一冊である。

ニュースで語られる政治指導者の発言や外交交渉の裏側には、「その国が置かれた地理的条件」という、変えることができない“土台”がある。

国家はあたかも地理という檻(おり)に閉じ込められた囚人のように、自らの地形・海・山脈・近隣国の存在に大きく制約されながら政策を選択している。

本書では、アメリカ・ロシア・中国・日本の四カ国を軸に、それぞれの国がどのような地理的宿命を抱え、どのように行動せざるを得ないのかを丁寧に読み解いていく。

●序章:地政学という“見えない地図”

「地政学」とは難しい学問ではなく、“地形と国際政治の関係を読み解くための思考法”である。海に囲まれた国なのか、陸続きで大国に挟まれているのか、資源が豊富なのか不足しているのか——これら“当たり前の条件”が、実は外交戦略の基盤になっている。

たとえば、「なぜロシアが常に領土拡大を望むのか」「なぜ中国が南シナ海にこだわるのか」「なぜアメリカが遠く離れた地域の紛争にも関与するのか」。それらの答えの多くは、地理というシンプルな視点に回帰する。

●第1章:アメリカ──“無敵”に見えて意外と制約だらけの大国

アメリカは世界最強の軍事大国として描かれることが多いが、本書では「強そうで弱い国」として分析されている。理由は地理的条件にある。

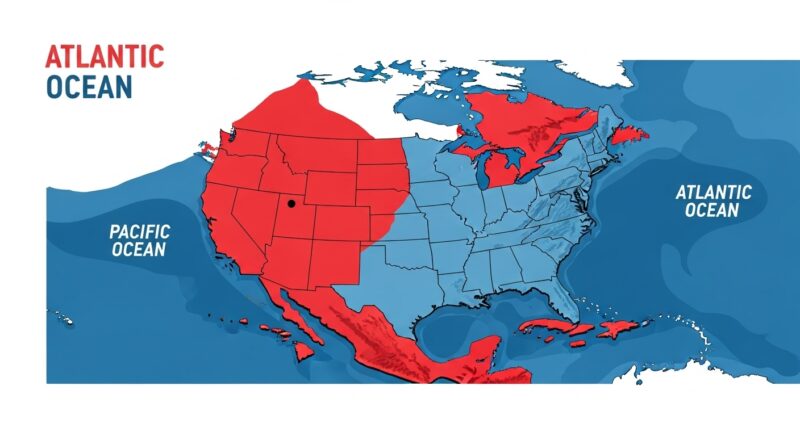

アメリカは大西洋と太平洋に挟まれており、他国から攻めにくいという防衛上の大きなメリットを持つ。一方で、この“海の壁”はアメリカ自身が海外へ戦力を送り込む際の障害にもなる。

つまり、攻められにくいが攻めにくい国だ。さらに、北にカナダ、南にメキシコという比較的穏やかな隣国を持つがゆえに、逆に遠方の紛争地帯(中東・欧州・アジア)へ軍事的影響力を及ぼす必要が生じている。他国への安全保障提供を続けないと、自国の安全保障が維持できないという“覇権国の宿命”を背負っているのだ。

また、アメリカは広大な国内市場と資源を有するが、その豊かさを守るために海上交通路(シーレーン)の安全確保が欠かせない。よって、海洋国家としての性格を強く持ちつつ、世界中に海軍を展開せざるを得ない。この「海洋国家ゆえの遠征性」と「覇権維持のコスト」が、アメリカの行動原理を形づくっていると本書は指摘する。

●第2章:ロシア──“平原に呪われた国”

ロシアの地政学的宿命は、「無限に続く平原」と「海に出にくい」という致命的条件にある。ロシア西部はヨーロッパの強国と広大な平原でつながっており、天然の防御線がほとんど存在しない。歴史的にもナポレオンやヒトラーに侵攻されたように、平坦な地形は敵軍が雪崩のように押し寄せるリスクを常に抱えている。

このためロシアは「国境を遠ざける」戦略を取りやすく、勢力圏拡大・緩衝地帯化という政策が“構造的に”必要となる。さらに、ロシアは冬季に港が凍結するため、年間を通じて使える“不凍港”が限られる。これが南下政策、黒海・地中海への進出、極東地域の軍港整備などにつながる。

ロシアの強硬姿勢は、単なる政治思想によるものではなく、この「平原の恐怖」と「海への渇望」という地理的宿命に深く根ざしている——これが本書の骨子である。

●第3章:中国──“海洋国家になりたい大陸国家”

中国は典型的な大陸国家だが、21世紀以降は急速に“海洋進出”を志向している。なぜなら、経済成長によって輸入するエネルギー資源が増え、海上輸送に依存する割合が高まったためだ。

中国の経済を支える「海の生命線」(中東〜インド洋〜南シナ海〜中国本土)を守るには、海軍力の強化と海洋支配が欠かせない。

しかし、中国沿岸部は島や半島に囲まれた“第一列島線”によって封鎖されやすい。日本列島・台湾・フィリピン・ベトナムが作る海上の囲い込み構造は、中国にとって“地理的な不利”であり、自由に外洋へ出られない状態を生み出している。

この地理的制約が「台湾へのこだわり」「南シナ海での人工島造成」「海軍力の増強」といった行動につながっている。

本書は、中国の外交姿勢を評価する際、イデオロギーや政治体制だけでなく、「地理的に脱出経路が限られている焦り」が重要だと指摘する。大陸国家でありながら、海洋国家としての振る舞いを模索する中国の“二重性”が、複雑な戦略を生んでいるのだ。

●第4章:日本──“海洋国家でありながら大陸を夢見た国”

日本は四方を海に囲まれた典型的な海洋国家であり、地政学的には「守りやすく攻めにくい」という特性を持つ。

地図を見るとよくわかるが、日本列島から最も近い大陸への橋は朝鮮半島であり、日本は歴史的にここを“ユーラシアへの出口”として扱ってきた。これが日清・日露戦争、さらには戦前の大陸進出へつながる思考の背景にある。

現代においても、日本は海洋国家としてアメリカとの同盟を軸にしつつ、中国・ロシア・朝鮮半島という“大陸的課題”を常に抱えている。海に囲まれている強みがある反面、主要資源の多くを海上輸送に依存しているため、シーレーン確保が安全保障の中心になっている。

日本の地政学的位置を「海に守られながら、海に頼り、海で縛られる」という構造だと表現する。安全保障も経済も、海という条件に大きく左右されるからである。

●終章:地政学が教えてくれる“世界の見え方”

本書を通じて身につけるべき“地政学的思考”がまとめられている。

- 国の振る舞いは地理から始まる

- 政治家の発言や外交戦略の多くは、地形・国境・航路・気候に制約されている

- 国家の“本当の思惑”は、地図を見れば見えてくる

「ニュースの裏側を読むための最強の武器は、地理である」、地形という固定された条件は、どんな政権が生まれても変わらない。地政学を学ぶことで“国の動きの理由”が永続的に理解できるようになる。

あわせて読む

【完全ガイド】【影響力の武器(新版)】を徹底解説!【人を動かす「7つの原理」】を要約

【ハイパワー・マーケティング】【21の原則】を徹底解説!ビジネス成功の秘訣と実践方法