はじめに

近年、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)や米中貿易摩擦など貿易をめぐる話題が絶えずニュースで取り上げられています。こうした背景から、「貿易の基礎を知りたい」「世界と日本の貿易の仕組みを学びたい」と考える方も増えているのではないでしょうか。

本記事では、大学生や貿易初心者に向けて、貿易の入門書である【貿易入門(第2版):世界と日本が見えてくる】(小林尚朗・篠原敏彦・所康弘 編著、2023年)を要約し、その内容をわかりやすく紹介します。

【貿易入門(第2版)】は、大学1年生を主な対象としたテキストで、貿易の基本が丁寧に解説されています。理論や歴史、今日的な課題はもちろんのこと、貿易実務までカバーしているのが特長で、国際ビジネスを志す方にも役立つ内容です。

それでは、本書の構成に沿って、「貿易の基礎」を見ていきましょう。

貿易の基礎:歴史・理論・政策など基本知識

第1章 貿易の歴史:古代から現代まで

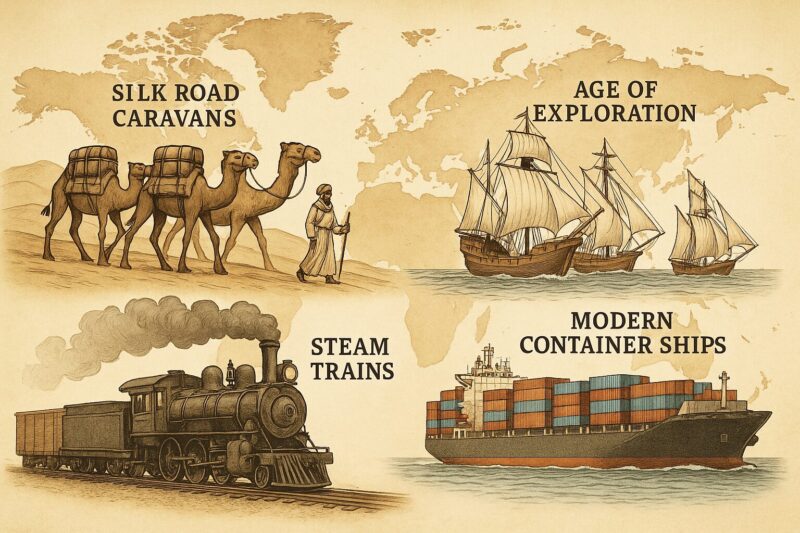

貿易は古代より世界各地の文明を結びつけてきました。シルクロード(絹の交易路)や大航海時代の香辛料貿易など、歴史を通じて人々は他地域との物資交換を行ってきました。

19世紀の産業革命以降は大量生産が可能になり、蒸気船や鉄道の発達とともに国際貿易が飛躍的に拡大します。第二次世界大戦後は各国の協調によって貿易がさらに拡大し、インターネットやコンテナ船の普及によって世界中で膨大な量の商品やサービスが日々取引されています。

第2章 貿易の理論と課題:比較優位の原理

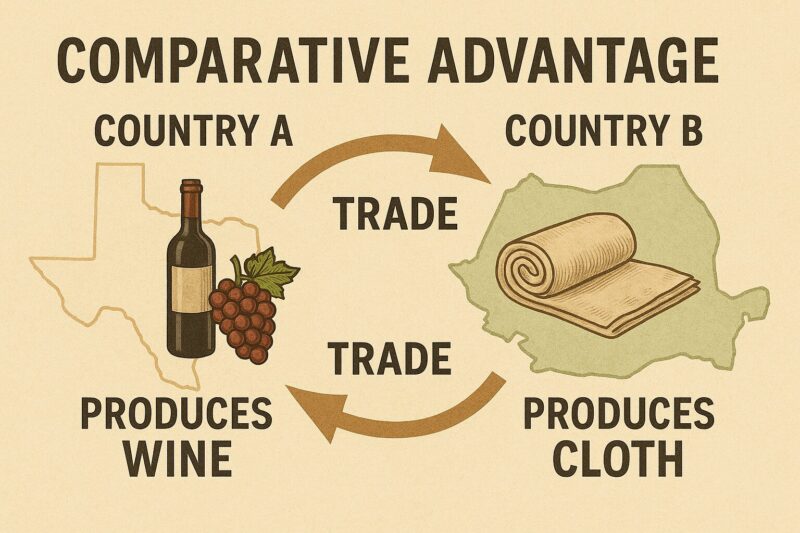

国際貿易が起こる背景には、各国の得意分野の違いがあります。経済学では、ある国が他国より相対的に効率よく生産できる分野を持つことを「比較優位」と呼びます。

この原理に基づけば、各国は自国が比較優位を持つ製品(他国より有利に作れる製品)に特化し、そうでない製品は他国から輸入することで互いに利益を高められます。

ただし、理論が示す利益が現実に自動的に行き渡るわけではありません。自由貿易で競争が激化すれば国内産業が打撃を受け、雇用の喪失や貧富の差拡大などの問題も生じます。

第3章 貿易の政策:自由貿易と保護貿易

各国政府は、自国の経済状況や産業構造に応じた貿易政策を採ります。関税や輸入枠で自国産業を守る「保護貿易」と、貿易障壁をできるだけ減らし自由な取引を促す「自由貿易」という二つの方向性があります。

歴史的には自由貿易を進めた国もあれば、産業が育つまで一時的に保護策を取った国(幼稚産業の保護)もあります。

多くの国が自由貿易を原則としていますが、自国産業に大きな打撃が及ぶ恐れがある場合や国家安全保障に関わる分野では、関税引き上げや輸出規制など保護主義的な措置が取られることもあります。

例えば近年の米中貿易摩擦では互いに主力輸入品に高関税をかけ合う対立が起きました。

第4章 貿易の実務:輸出入の流れを理解しよう

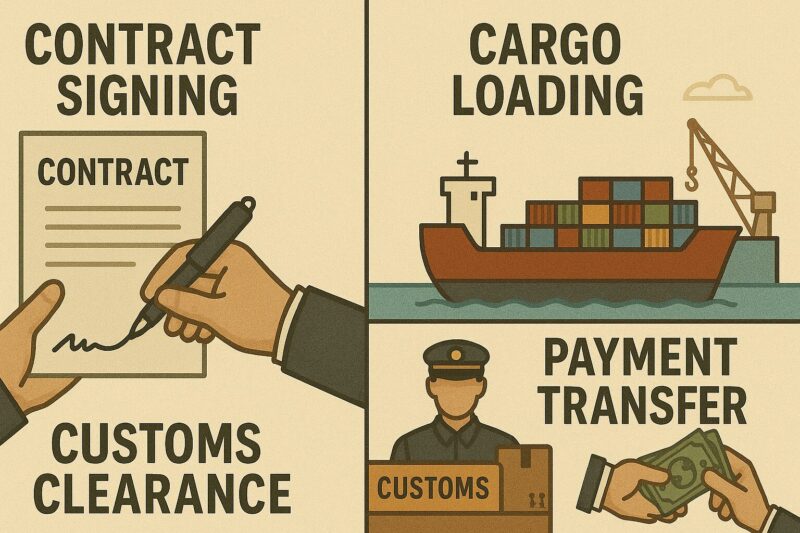

貿易の理論や政策だけでなく、実際にモノやサービスを輸出入する際の貿易実務(取引手続きや物流・決済など)の流れも理解しておくと役立ちます。大まかな手順は次のとおりです。

- 契約: 海外の取引相手を見つけ、売買する商品の仕様や価格など条件を取り決めます。

- 輸送手配: 船や航空機など輸送手段を決めます。

- 通関: 税関に必要書類(インボイスなど)を提出して貨物を通関させ、関税を納めます。

- 代金決済: 銀行送金や信用状(L/C)で代金を決済します。

本書ではこうした貿易実務について具体例を交え平易に解説しているため、初心者でも貿易の現場イメージをつかみやすいでしょう。

第5章 国際収支と外国為替:貿易が及ぼすお金の流れ

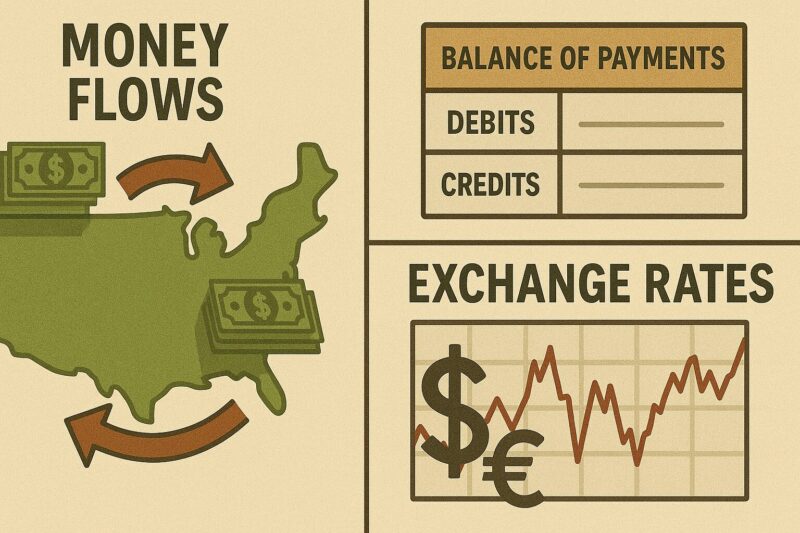

国家間の貿易は、その国のお金の出入りにも反映されます。「国際収支」とは、ある国の外国との経済取引による収入と支出をまとめた統計です。

輸出額が輸入額を上回れば貿易黒字、逆なら貿易赤字となり、それに応じて海外から資金が流入したり流出したりします。

また、貿易収支の状況は外国為替(自国通貨と他国通貨の交換比率)にも影響します。一般に貿易赤字が続くと輸入のための外貨需要が高まり自国通貨安(為替レートの下落)につながりやすく、逆に輸出好調なときは自国通貨高(為替上昇)になりやすいとされます。

貿易の展開:戦後の貿易体制とグローバル化

第6章 戦後貿易の制度 IMFとGATT:国際経済の秩序づくり

第二次世界大戦後、各国は協調して国際経済の秩序づくりに取り組みました。為替安定のため国際通貨基金(IMF)が設立され、貿易自由化のため関税と貿易に関する一般協定(GATT)が締結されます。

こうした国際的な枠組みの下、各国は関税を引き下げ、戦後の世界経済は貿易をテコに成長しました。日本も1955年にGATTに加盟し、輸出拡大によって高度経済成長を遂げました。

第7章 グローバル化とWTO体制:世界貿易の新たな段階

1990年代以降、情報技術の進歩と輸送コストの低下により企業の生産・販売拠点が海外に広がり、世界経済はかつてないほど密接につながりました。

こうした中、1995年に世界貿易機関(WTO)が発足し、GATTを引き継いでより包括的な貿易ルールを定めています。

WTOはモノだけでなくサービス貿易や知的財産など新たな分野も対象とし、加盟国も中国などに広がって貿易量は飛躍的に増大しました。しかし、グローバル化の進展に伴い一部では自国の雇用喪失や格差拡大への懸念から反グローバル化の声も上がっています。

第8章 貿易と開発:途上国の経済成長と課題

貿易は発展途上国の経済成長において重要な役割を果たします。安価な労働力や資源をテコに輸出産業を育成し、海外からの収入で産業化を図る「輸出志向型」発展モデルはアジアNIESや中国の急成長を支えました。

一方、すべての国が貿易の恩恵を等しく享受できているわけではなく、いくつかの課題もあります。

例えば、一国が特定の一次産品(農産物や鉱物資源など)に依存しすぎると、その価格下落時に国家収入が大きく減少しますし、先進国市場に売り込みたくても高い品質基準や関税の壁に阻まれる場合もあります。

こうした途上国の課題に対処するため、公正な貿易ルールの整備や技術支援、貿易促進援助(Aid for Trade)などの取り組みが進められています。

第9章 多国籍企業と直接投資:グローバル企業の役割

現代の貿易では、「多国籍企業」がモノやサービス、資本の国際移動を牽引しています。例えば自動車メーカーが海外に工場を建設し、そこで生産した部品を他国の組立工場に輸送するなど、国境を越えたサプライチェーン(供給網)を築いています。

企業が海外に設備投資を行う「直接投資(外国直接投資)」は貿易と並ぶ国際経済の重要な構成要素で、多国籍企業の進出により受け入れ国では雇用創出や技術移転が進み、企業は新たな市場獲得やコスト削減のメリットを得ます。

ただし、巨大企業の進出は現地の中小企業への圧力や利益の海外流出といった課題も伴います。

貿易の課題:自由貿易協定や環境問題など現代の論点

第10章 自由貿易協定と地域経済統合:FTA時代の貿易

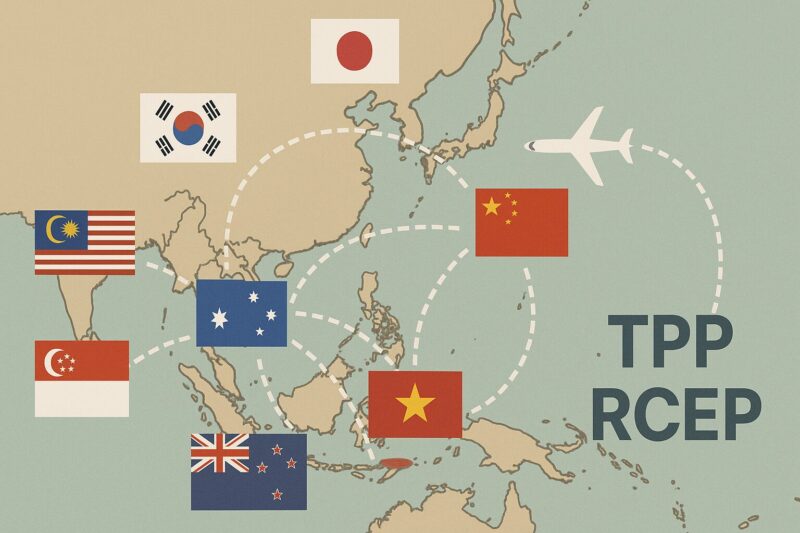

近年、多国間の貿易交渉が停滞する一方で、特定の国同士で関税を下げ合う自由貿易協定(FTA)が数多く結ばれています。

日本も東南アジア諸国や欧州連合(EU)との間で経済連携協定(EPA)を締結し、さらにアジア太平洋ではRCEPやTPP11など大規模な地域協定が発足しました。

FTAにより参加国間の貿易は活発になりますが、一方で協定ごとに異なるルールが林立するため貿易制度が複雑化する(「スパゲッティ・ボウル」現象)問題も指摘されています。

第11章 日本企業の国際化と国際マーケティング:海外市場への戦略

日本企業は国内市場が成熟したため海外市場への進出を進めています。海外で成功するには、現地の文化やニーズに合わせた商品開発・ブランディング・流通戦略といった国際マーケティングが欠かせません。

例えば食品メーカーが各国の嗜好に合わせて味付けや包装を変更する必要があります。また、現地の法制度や商習慣に対応できる人材の育成や現地企業との協力も重要です。現地市場への深い理解と柔軟な戦略がグローバル競争を勝ち抜く鍵です。

第12章 農業と資源の貿易:食料安全保障とエネルギー供給

貿易は工業製品だけでなく、農産物や鉱物・エネルギー資源の分野でも各国経済に大きな影響を与えます。多くの国にとって農業分野は食料安全保障(フードセキュリティ)の観点から戦略的に保護されており、関税や数量制限で自国の農業を守ろうとします。

日本でも米や乳製品などに高関税や輸入枠を設けており、農産物の市場開放は貿易交渉で重要な争点です。

一方、石油・天然ガスなどエネルギー資源は特定地域からの輸入に頼らざるを得ず、中東の紛争に伴う原油価格高騰など国際情勢が日本の経済に影響を与えます。

第13章 貿易とサービス・環境:新たな分野への対応

現在、貿易の対象はモノだけでなくサービスにも広がっており、金融・IT・観光などの無形サービスが国境を越えて取引されています。

ただ、サービス貿易は各国の規制や資格制度の違いが障壁となるため、国際的なルールづくりが不可欠です。

環境への配慮も貿易政策の重要なテーマであり、貿易量の増加は輸送に伴うCO2排出など地球環境への負荷を高めますが、太陽光パネルや電気自動車など環境技術の国際取引は温暖化対策を後押しする側面もあります。

まとめ:貿易の基礎を学んで世界の動きを理解しよう

『貿易入門[第2版]』に沿って貿易の基本から現代の論点まで概観しました。

貿易の歴史や理論を学べば、「なぜ国は商品を輸出入するのか」「自由貿易にはどんな利点と問題があるのか」といった疑問に答える基礎が身につきます。

さらに、戦後の国際的な枠組みや日本企業の海外戦略、食料・資源問題や環境対応など幅広いテーマを知ることで、ニュースで見る世界経済の動きを深く理解できるでしょう。平易な解説と豊富な事例で初心者でも「貿易の基礎」を学べる本書を手に取って日本と世界のつながりを実感してみてください。

あわせて読む

【GIVE & TAKE】【与える人】が最強である理由、搾取されないギバーになる方法

【シェイクスピア】の代表作【ハムレット】名セリフ・あらすじ|四大悲劇から読み解く壮大な世界

人類の誕生と進化を化石が解き明かす!猿人から新人までの驚くべき進化の歴史

![『貿易入門』[第2版]:世界と日本が見えてくる』の書籍カバー画像。タイトルが記載され、地球、飛行機、コンテナ船、フォークリフトなど国際貿易を象徴するアイコンが並ぶ、](https://hanotte.com/wp-content/uploads/2025/05/貿易入門.jpg)