概要

『風立ちぬ』は、日本の作家・堀辰雄が1937年に発表した短編小説であり、フランスの詩人ポール・ヴァレリー(Paul Valéry)の詩『海辺の墓地』から着想を得ています。作品は、愛、病、そして生命のはかなさをテーマにしており、結核を患う恋人との関係を通して、生きることの意味を深く探求しています。

あらすじ

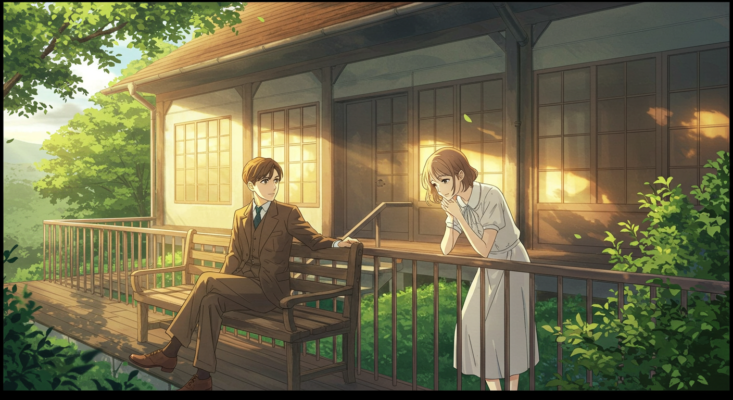

主人公は若い男性で、結核を患う恋人を心から愛しています。彼は恋人の病状を少しでも良くしようと、彼女を療養に適した空気の澄んだ山間の施設へと連れて行きます。そこで二人は、短くも幸福な時間を過ごします。しかし、病状は次第に悪化し、恋人の命の灯火は次第に消えかかっていきます。彼女は最後まで生きることを諦めませんが、やがて運命に逆らうことはできず、死を迎えます。

主人公は、彼女を失ったことで深い悲しみに包まれますが、物語の中心には「風立ちぬ、いざ生きめやも」というテーマが据えられています。つまり、人生の無常を受け入れながらも、人は生き続けるべきかどうかという問いが作品全体を貫いています。主人公は大きな喪失の中で、自らの生をどう歩むべきかを模索し続けます。

物語の舞台となる山間の療養地の描写は、静寂と希望が交錯する情景を際立たせています。主人公と恋人が過ごす日々は、穏やかな陽光に照らされ、草花が風に揺れる風景の中で展開されます。これらの風景は、二人の心の動きと連動し、恋人の病状の変化とともに色合いを変えていきます。

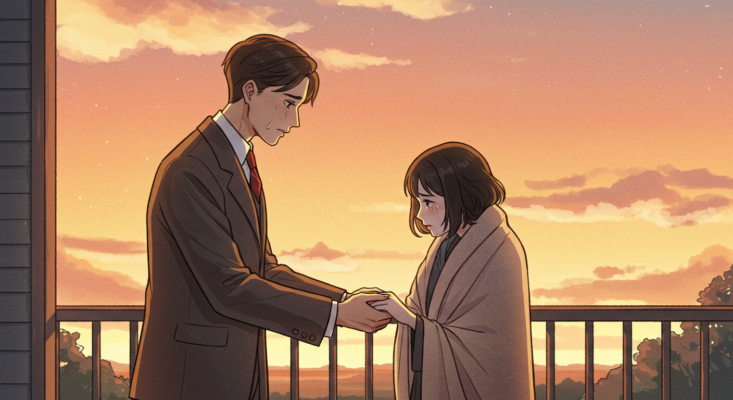

また、主人公が恋人を看病する中で直面する苦悩や葛藤が細かく描かれています。彼は彼女を励まし、笑顔で過ごそうと努めますが、内心では迫りくる死の影に恐れを抱いています。彼の苦悩は読者の共感を呼び、死を目前にした人間の心理が繊細に表現されています。

作品のテーマ

愛と死の交錯

- 『風立ちぬ』は、愛する人を失うことの悲しみを描いており、愛と死が切り離せない関係であることを強調しています。恋人の病状の変化が、二人の感情の機微を繊細に映し出し、読者に深い感動を与えます。二人の愛は短命でありながらも、永遠のものとして主人公の心に刻まれます。

生きることの意味

- 人生の無常を前にして、我々はどう生きるべきかという哲学的な問いが、本作の核心をなしています。主人公は恋人を失った悲しみの中で、生きる理由を見出そうとします。彼女の死を受け入れることは辛いことですが、その思い出を胸に抱きながら前に進むことを決意します。

淡く悲しみに満ちた美学

- 本作はフランス象徴主義文学の影響を受けた洗練された抒情的な文体を持ち、豊かな自然描写や風景描写が物語の感情を象徴しています。たとえば、朝の微風、夕暮れの陽光、湖面に映る風景などが、主人公の心情の移り変わりを美しく表現しています。

また、作中には死を象徴する要素が数多く登場します。枯れた草原、沈みゆく太陽、静かな夜の闇などが、恋人の生命の終焉を暗示し、読者に強い印象を与えます。

作品の影響

『風立ちぬ』は、日本文学の中でも重要な作品として評価され、後の文学作品や文化に多大な影響を与えました。特に、宮崎駿監督のアニメ映画『風立ちぬ』は、本作のタイトルをそのまま採用し、堀越二郎の生涯を描く形で新たな解釈を加えました。また、本作の詩的な表現や人生観は、多くの文学者に影響を与え、日本文学の純文学作品の中でも特に名高い一作となっています。

文学評論家たちは、『風立ちぬ』を単なる恋愛小説ではなく、生と死、そして人間の精神的成長を描いた哲学的作品として位置づけています。この作品は、人生の喪失と向き合うこと、そしてその悲しみの中でも前を向いて生きていくことの大切さを、読者に深く問いかけるものとなっています。

さらに、『風立ちぬ』は文学だけでなく、多くの芸術作品や映画、音楽に影響を与えました。その詩的な表現や人生観は、時代を超えて多くの読者に愛され続けています。本作は、日本文学の代表作として、今後も語り継がれていくでしょう。

また、現代においても『風立ちぬ』が持つメッセージは普遍的なものとして受け取られています。愛する人を失った悲しみや、その喪失を乗り越えて生きる強さは、時代を超えて人々の心に響くテーマです。そのため、本作は読者に深い感銘を与え、何度読んでも新たな気づきを得ることができる作品と言えるでしょう。

もっと読む